穏やかで豊かな瀬戸内海で育った岡山産の牡蠣。それが今年も――

届いた!

牡蠣はおいしいのはもちろん、栄養も満点!

↓の味の素のサイトによると

https://story.ajinomoto.co.jp/series/season/005.html

牡蠣は亜鉛やタウリンなど、免疫力アップに効果的な栄養素がたっぷり含まれているとのこと。

毎年この時期、流行する感染症にかからず済んでいるのは、僕の祖母・おばあの知り合いが送ってくれる牡蠣のおかげに違いない!

まさに今、コロナやインフルエンザが流行中だけど、牡蠣を食べて無事に乗り切ってやる!

ただ、おばあは介護施設に入所して、外から持ち込んだものは食べられない。しかもインフルとコロナのダブルの脅威で、面会することもできない状態が続いている。

それでも、おばあの知り合いが「遠慮せず食べて」と、僕に送ってくれたのだ。だから今年も新鮮な牡蠣が食べられるのはおばあの人徳のおかげ! すぐそばにいなくても、僕を守ってくれている。ありがとう、おばあ!

おばあにこそ食べさせたいけど……ここはおばあの分まで、感謝しながらいただこう。

そこで揃えたのが――

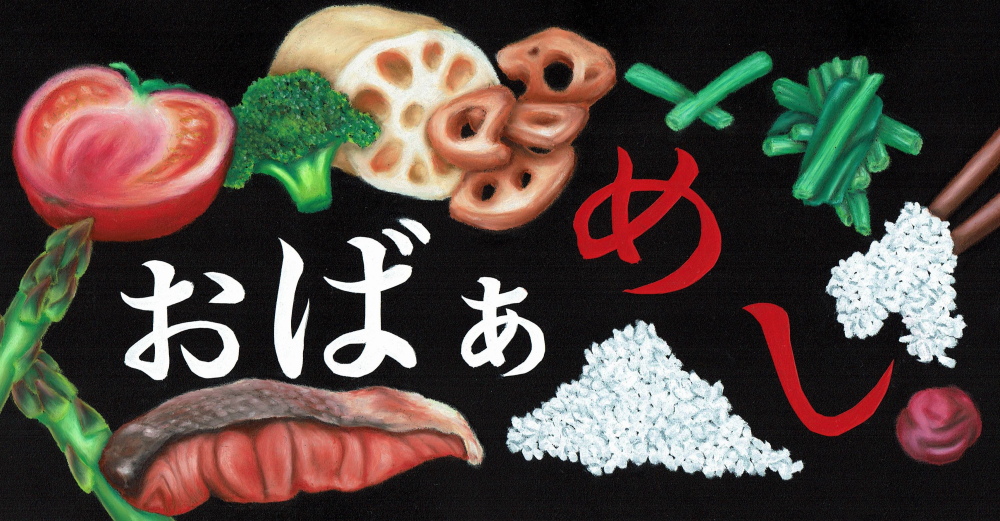

こんな食材。メニューは、おばあも僕も好物のキムチ鍋。あとを引く辛さと熱さと種類豊富な食材で、インフルにもコロナにも打ち勝てるはず!

しかも今回は、牡蠣入り! もう、想像するだけで最高すぎる!

それを今回は、知り合いが使って絶賛していた――

桃屋のキムチの素で作るのだ!

他の食材は――

ニンジン、カボチャ、玉ねぎといった根菜類。

葉物野菜は白菜やキャベツ……を使いたいところだけど、相変わらず価格が高騰している。そこで安かった三つ葉やターツァイなどを選んだ。

鍋で炊く料理は、おばあが教えてくれた通り“好きなもん”を入れれば、だいたいおいしくできる。白菜の代わりに、滅多に買わないターツァイや三つ葉でも問題ないはず!

作り方は――

キムチの素の裏の説明を参考に、4人前(4食分)を作る。

まずは――

鍋に水を600mlと、桃屋のキムチの素を大さじ5。

ここに――

根菜類を投入。

サツマイモが入っているのは、ただ僕が好きだから。このへんはお好みで。

これにフタをして10分ほど炊いたら――

メインの牡蠣(20粒ほど)や洗った葉物野菜、キノコ類、糸こんにゃくを――

詰め込んで――

フタをしてしばらく炊いたら……って、しまった! 豚肉を忘れていた!

というわけで、ここで豚肉を追加して火が通ったら――

食卓へ!

メニュー

・牡蠣入りキムチ鍋

桃屋のキムチの素、牡蠣、三つ葉、玉ねぎ、豚肉、サツマイモ、カボチャ、ターツァイ、にんじん、えのき、まいたけ、花びらたけ、

・もち麦入りごはん

そしてフタを開けると、湯気とともに現れた――

具材はキムチ鍋らしい赤い色……じゃない!? 調理中は汁がしっかり赤かったのに、牡蠣から染み出したエキスが、味噌鍋みたいな色に変えてしまったらしい。贅沢に牡蠣を大量に入れすぎたかも!?

とはいえ、それだけ素材のうまみが出て、おいしくなっているということ。それに見るからに牡蠣はプリプリふっくらで、火の通り具合はばっちりだ!

というわけで、気を取り直して、具材を取り分けて――

まずは牡蠣から食べると……これは……想像以上のプリプリ食感! さすが瀬戸内の牡蠣! 熱を加えても身がまったく縮んでいない。そしてじゅわっとあふれ出す牡蠣のうまみと、キムチの辛みが合わさって……もう、最高!

桃屋のキムチの素しか入れていないのに、ちょうどいい塩気やほのかな酸味、甘味も感じられて、味のバランスは完璧だ! 桃屋の素ははじめてだけど、昔から売れ続けているのもわかる味。

野菜や豚肉も、キムチと牡蠣のうま味をまとって、一段も二段もおいしさが増している。

それに何より、ごはんとめちゃくちゃ合う!

鍋もごはんも一気に食べすすめ、気が付けば汗が吹き出し、茶碗が空っぽに。

そしてシメは――

ごはんを追加して、鍋の汁と一緒にすすると……これまた、たまらない!

そうだ! これ、もしかして――

牛乳が合いそう! というのも、前回――

料理に使って、久々に飲んだら、あらためてそのおいしさに気が付いた。それから毎日飲むようになり、煮込み料理にも使っているからなんとなくわかる。

というわけで、

牛乳を加えて食べてみると……やっぱり! 牡蠣キムチ鍋のガツンとくるうま味に、まろやかな牛乳が相まって、これ、かなりいけるで、おばあ! と叫びたくなるおいしさ。これなら、はじめから牛乳を入れて煮込んでもいいくらいだ。

キムチ鍋に牛乳、だまされたと思って誰か試してみてほしい。

大発見だと思うのに、今すぐこの味を共有できないなんて。

ここにおばあがいれば……。きっとおばあは牛乳が苦手だから「そんなん、ようやるなあ」と呆れるだろう。でもそんなやりとりが懐かしい。

味も量も満足したけど、いや、だからこそ、おばあとの“ふたり鍋”に長年慣れ親しんだぶん、“ひとり鍋”は思った以上に寂しさがつのる。

もう、この感情も噛みしめて飲み込んで、しっかり味わうしかない!

そしておばあに、報告に行こう。ちょうどおばあががいる介護施設で、インフルの感染者発生の自粛期間が明けるころだ。「ようやるなあ」と呆れるおばあの顔、楽しみにしてるで!